ユニセフのしごと

子どもたちが学校へ通えるようにする

子どもたちが小学校に通えるようにする

子どもたちの住んでいる場所の近くに学校をつくります。正規の学校だけでなく、民間の団体が運営する学校であることもあります。 子どもたちの住んでいる場所の近くに学校をつくります。正規の学校だけでなく、民間の団体が運営する学校であることもあります。

はたらかなければならない子どもたちが多いところでは、どうしたら子どもたちが学校に通えるようになるのか考えて、子どもたちの事情に合わせた学校をつくり(たとえば、夜通える学校や、家の仕事のいそがしい時期には休みになる学校など)、ひとりでも多くの子どもが学校に通えるように工夫します。

学校の施設を整える

せっかくの学校も雨もりがしたり、窓がなく寒い風が吹きこんできたりしたら、授業になりません。そこで、授業をするのに問題のない校舎や教室を住民に協力してもらいながらつくったり、黒板、机やいす、本だなをそろえたりします。

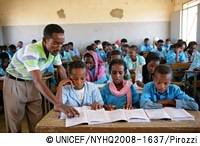

わかりやすく、正しく、楽しく、役に立つ授業をする

ひとつの教室に何十人もつめこまれたり、教科書が5人に1冊くらいしかなかったり、教科書の同じところを何度も復唱させられるだけだったり…せっかく学校に通っても、勉強できる環境が整っていなければ、何にもなりません。 ひとつの教室に何十人もつめこまれたり、教科書が5人に1冊くらいしかなかったり、教科書の同じところを何度も復唱させられるだけだったり…せっかく学校に通っても、勉強できる環境が整っていなければ、何にもなりません。

ユニセフは、どんな授業をすれば子どもたちがわかりやすく楽しく勉強できるか、その方法を考えて先生に伝えたり、生活の役に立つことを授業で教えられるようにはたらきかけたりしています。

先生を増やす、育てる

先生がたりず、先生の資格のない人が教えていたり、先生がまちがったことを教えてしまったり、先生の授業がまったくわからなかったり…先生がしっかりしていなければ、せっかくの学校もだいなしになってしまいます。 先生がたりず、先生の資格のない人が教えていたり、先生がまちがったことを教えてしまったり、先生の授業がまったくわからなかったり…先生がしっかりしていなければ、せっかくの学校もだいなしになってしまいます。

そこで、先生のトレーニングをおこなって、先生を増やし、先生の能力を高める活動をおこなっています。

教材の確保 教材の確保

ノートやえんぴつなど勉強に必要な教材が買えないために、勉強できない子どもたちもいます。そこで、必要な教材や教科書などを届けています。

女の子の教育

女の子は学校に行くより、家の手伝いをして早く結婚したほうがよい、という考えがある地域があります。そうした地域では、女の子は、1日中家の手伝いをしたりきょうだいの面倒を見たりしなければならず、学校に通わせてもらえないことが多いのです。 女の子は学校に行くより、家の手伝いをして早く結婚したほうがよい、という考えがある地域があります。そうした地域では、女の子は、1日中家の手伝いをしたりきょうだいの面倒を見たりしなければならず、学校に通わせてもらえないことが多いのです。

女の子も男の子と同じように、学校に通えるように、地域の人びとに働きかけたり、女の子が通いやすい学校をつくったりしています。

おとなの読み書き教室

子どものときに学校に通えなかったために、読み書きや計算ができないおとなのために、夜などを利用して識字教室(読み書き計算教室)が開かれています。識字教室でおとなたちも教育の大切さがわかるようになれば、子どもたちを学校に通わせるようにもなります。 子どものときに学校に通えなかったために、読み書きや計算ができないおとなのために、夜などを利用して識字教室(読み書き計算教室)が開かれています。識字教室でおとなたちも教育の大切さがわかるようになれば、子どもたちを学校に通わせるようにもなります。

特に子どもをうんだり育てたりするお母さんが読み書きができるようになり、保健の知識を手に入れられるようになれば、子どもたちもより健康な生活をおくれるようになります。

難民キャンプなどでの教育

戦争や自然災害のために、難民キャンプに逃れてきた子どもたちを集めて学校をひらきます。子どもたちは、恐ろしい戦争や災害のために心も傷ついています。学校でともだちと会って話をしたり、平和な気持ちを取りもどしたりして、少しずつ心の傷をいやしていきます。 戦争や自然災害のために、難民キャンプに逃れてきた子どもたちを集めて学校をひらきます。子どもたちは、恐ろしい戦争や災害のために心も傷ついています。学校でともだちと会って話をしたり、平和な気持ちを取りもどしたりして、少しずつ心の傷をいやしていきます。

▲このページの先頭にもどる

|

子どものときに学校に通えなかったために、読み書きや計算ができないおとなのために、夜などを利用して識字教室(読み書き計算教室)が開かれています。識字教室でおとなたちも教育の大切さがわかるようになれば、子どもたちを学校に通わせるようにもなります。

子どものときに学校に通えなかったために、読み書きや計算ができないおとなのために、夜などを利用して識字教室(読み書き計算教室)が開かれています。識字教室でおとなたちも教育の大切さがわかるようになれば、子どもたちを学校に通わせるようにもなります。 戦争や自然災害のために、難民キャンプに逃れてきた子どもたちを集めて学校をひらきます。子どもたちは、恐ろしい戦争や災害のために心も傷ついています。学校でともだちと会って話をしたり、平和な気持ちを取りもどしたりして、少しずつ心の傷をいやしていきます。

戦争や自然災害のために、難民キャンプに逃れてきた子どもたちを集めて学校をひらきます。子どもたちは、恐ろしい戦争や災害のために心も傷ついています。学校でともだちと会って話をしたり、平和な気持ちを取りもどしたりして、少しずつ心の傷をいやしていきます。