ソマリア北東部で活動を続けるユニセフ・ボサソ事務所長の中井裕真氏が帰国し、ソマリアの子どもと女性の現状、そして、その改善に取り組むユニセフの支援に関する報告会が開催されました。

繰り返される内戦、そして、洪水や干ばつによる国土の荒廃の結果、10年以上にわたり無政府状態が続いてきたソマリア。この7月末には、ユニセフ親善大使黒柳徹子さんも同地を訪れ、紛争が及ぼす子どもたちへの影響やFGM(女性性器切除)など、ソマリアに残された課題を視察しました。

残念ながら、こうした世界でも最も厳しいソマリアの現状は、国際社会から忘れ去られてきました。一方、ユニセフ(国連児童基金)は、人道的立場より、予防接種、安全な飲料水の確保、基礎教育の普及といった分野で、ソマリアの子どもと女性の保護に取り組んでいます。

<中井さんからの報告>

*ソマリアってどんな国?

ソマリアはほぼ単一民族の国です。日本の1.6倍くらいの大きさですが、人口は600〜800万ほどと言われています。ほぼ全域にソマリ族と呼ばれる単一民族、ソマリア人が暮らしています。方言はありますが、ソマリ語が使われています。

ソマリアに行くまでは、ソマリアの内戦は民族の対立によって起きていると思っていたのですが、実際は同じ民族の人同士が内戦をしています。

ソマリア人の社会には日本語では同じ氏という字を使いますがし族(クラン)と呼ばれる拡大家族の固まりがあり、その下にうじ族(サブクラン)があります。氏族内の結束は非常に強いです。何か問題や対立が起こったときには、族長同志で話し合いをして解決します。

ソマリアは、冷戦期、ソ連とアメリカの両方から支援を受けていました。初めはソ連が経済・軍事援助をし、その後アメリカが支援しました。私の同僚にもソ連とアメリカ、両方の軍事教育を受けたことがあるという人がいます。その中で、かなりの銃や武器が入ってきました。そして、ソマリアの中で氏族同志の戦いがあると、今までは杖を使っていたのが、その代わりに武器で戦うようになってしまったわけです。

中央政府が倒れ、氏族や軍事勢力が実権を握り、陣取り合戦がはじまり、それが今も続いていると思われます。現在もっとも内戦がひどいのは南部です。

*危険度3〜5

国連が活動している場所は、それぞれの地域や国の危険状況を5段階で区別しています。5段階中0なのは例えば東京です。危険度0という意味です。

(1)危険度1は「何かあるかもしれないから準備せよ」

(2)危険度2は「家族の中でも、配偶者以外は退去させた方がよい」

(3)危険度3は「家族を退去させなさい」

(4)危険度4は「通常の支援活動は中止し、人命に関わる人道援助のみを行いなさい」

(5)危険度5は「全員退去」 ということです。

ソマリアは危険度3と4にあたります。首都モガディシュなど一部の地域では危険度5です。ユニセフの事務所があるのはモガディシュ、ジョハ−ル、バイドア、ハルゲイザ、キスマイオとボサソです。ボサソから南はほとんど危険度4で、局地的に危険度5の所があります。ソマリアのユニセフ事務所で外国人スタッフが駐在しているのは、ハルゲイザとボサソとバイドアです。他の事務所にはソマリア人スタッフが常駐しています。モガディシュに行く場合は危険度5なのでニューヨークのユニセフ本部に許可を取らなくてはいけません。

*1年半に4回の避難

2000年の11月にボサソに入った当時は落ち着いていました。しかし、状況が変わり、昨年8月、ボサソの町中で戦闘が始まりました。事務所兼住居となっている建物で2日間身動きがとれなくなりました。事前に戦闘が起こりそうな情報は入手していたのですが、2つの対立勢力がお互いを牽制しあうもので、私たちを巻き込むものではないと考え、留まっていました。

実際に巻きこまれることはなかったのですが、その戦闘が終了した後、今までボサソを治めていた勢力が力を無くしてしまったために、力の真空状態が生まれました。そうなると略奪や人道援助団体に対する攻撃が始まります。戦闘に参加している人は基本的に民兵で、いわば自営業なので、戦闘に参加して日当をもらっています。しかし負けて、日当がもらえなくなると、自分の生活のために略奪をするのです。

そのような略奪が始まりそうだという情報が入ってきたので一時避難しました。それが最初の避難です。その後、昨年の9月11日の事件を契機に、ソマリアで以前力を持っていたイスラム原理主義グループがまた動き出すかもしれないという情報が入り、大事を取ってバイドアの事務所へ2回目の避難をしました。そこで仕事をしているとバイドアから100kmほど離れた場所で戦闘が始まり、ジョハ−ル事務所に避難、それが3回目です。その後ボサソに戻りましたが、今年の5月にまた戦闘が始まり、4回目の避難。1年半で4回避難を繰り返しました。

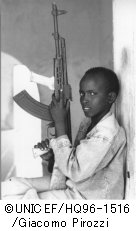

ソマリアには、子どもの兵士がたくさんいます。12,3歳くらいの子どもたちも兵士として働いています。町では、小銃だけでなくバズーカや対空機関砲、第2次大戦の時にドイツやイタリアの使っていたような、博物館に入るような古い武器も、特に南部の町では散乱しています。

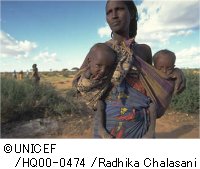

ボサソの国内避難民キャンプでは、木の枝で作った枠組の上にボロキレを張りつけた簡易テントのようなところに、平均で4、5人が住んでいます。4割くらいの家庭が女性だけの世帯で、男性がいません。多くは内戦を逃れて来た人びとです。ボサソにはキャンプが5つあります。これは氏族ごとになっています。キャンプだけでなく市場でも一族同士が分かれて市場をつくっています。

国内避難民キャンプのようなところで暮らしているのは、ソマリアの人口600万人中35〜40万人くらいです。

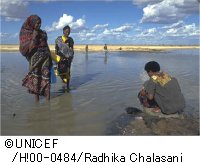

過去4年の間に3年間続けてエルニーニョのためにひどい干ばつが起こっています。 他の開発途上国と同じように、ソマリアでも、やはり女性や子どもが水くみに行きます。場所によっては片道30キロほど離れたところまで汲みに行かなければならないところもあります。ため池には、人間だけでなく、やぎやラクダなどの家畜も来ます。

ユニセフは飲料水の支援を行っています。ユニセフと民間が協力して給水施設をつくったり、衛生教育を行ったりしています。識字率が低いため、できるだけ絵をつかって分かりやすく知識を伝えるようにしています。小学校は乏しく、屋根もない小学校で、木の下で勉強している子どももいます。

*政府がない国だからできること?!

このような話からだけですと、ソマリアは絶望的な状況で未来のない国という印象しかないかもしれませんが、一方、希望があると思わせることももちろんあるのです。

驚くのは、政府がないままに国が10数年間も生き延びていることです。生き延びているだけでなく、私が行く前には想像していなかったようなことが起こっています。私は、日本を離れて生活するようになって10数年になりますが、初めて携帯電話を持ったのは、ソマリアでです。ソマリア生活2年の間に、携帯電話で日本と電話ができるようになったのです。ケニアのナイロビにユニセフの地域本部事務所がありますが、ナイロビは非常に電話事情が悪いので、その本部に電話するよりも日本に電話するほうが掛かりやすく、回線も良い状態です。 なぜソマリアで携帯電話が普及したかというと、それは政府がなかったから、と言えるのです。さまざまな規制がなく、ビジネスチャンスを狙って外国に逃げていたソマリア人が、帰ってきて事業をはじめています。彼らがソマリアで電話事業や、デジタル衛生放送などを行っているのです。また貿易を始めている例もあります。

*民間と協力して成功した水道事業

ユニセフはボサソで飲料水事業を行っています。一昨年までは手押しポンプ式の井戸を使っていました。現在のボサソの人口は5〜6万人です。もともとは人口5000人の町だったので、約10倍に増えたことになります。そのため、手押しポンプでは水源が足りなくなりました。また、衛生環境の悪化からコレラが大量発生しました。

そこで私たちは、ビジネスチャンスを狙って帰ってきたボサソのビジネスマンから、日本円で一口10〜20万円ほど出資をしてもらい、民間の水の管理運営会社を立ち上げたのです。

彼らがすべての設備をつくることは難しいので、ユニセフも資金を出して、深井戸やジェネレーター、給水タンクを設置し、メインの配水管ラインを作りました。そこから先の各戸への配水管の敷設はこの管理会社が行います。彼らは一軒あたり70ドルを敷設費用として徴収し、後はメーターで使用水量分の料金を徴収します。2年前までは450軒だったのですが、今はおよそ1500軒の家庭で水道水が使えるようになっています。しかし、急激に増えたため、設計の許容量を超えてしまいました。そこで、民間の会社からも追加投資してもらい、ユニセフの出資も合わせて、3000軒くらいまでに増やそうとしているところです。このシステムは非常に好評だったので、他の地域でも同じモデルが始まっています。

*草の根で広める教育

教育について、ユニセフはソマリアでは、草の根的な活動をしています。今、小学校の就学率は13.5%くらいですが、子どもの数が急激に増えているところがあります。1年間で700%も児童が増えた学校もあります。

これは、ユニセフなどの支援機関が活動した結果というよりも、親や地域の人びとが自分たちの子どもに教育を受けさせたいと、苦しい懐からなけなしの1ドルや50セントを出し合って学校を建て、先生を呼んできて、学校を開いているのです。彼らは私たちの所にやってきて、「学校を建てたから教材をくれないか?」、「先生を呼んできたからトレーニングしてくれないか?」と依頼にきます。ユニセフはこのような場合の支援も含めた、教育事業を行っています。

ユニセフがつくった小学校の教科書をもってきましたが、これらは日本の政府と日本ユニセフ協会の協力でできたものです。ソマリアでは子どもの死亡率が高く、多くは教育よりも予防接種のような命に直接関わる支援が先にされ、なかなか教育に関心を寄せてもらえなかったのですが、この協力のおかげで、当初は小学生5人に1冊分の予算しかなかったものが、子ども2人に1冊配れるようになりました。ちょうど9月から学校が始まるので、今年はこれを使って勉強することができます。また、新学期がはじまるまでの半年の間に全国で6000〜7000人の先生が新しい教科書に沿った研修を受けました。

*希望はあるが、道のりは険しい

先のG8サミットやヨハネスブルクの環境開発会議でも、アフリカの開発支援がうたわれました。国づくりのための人づくりや、地域との協働が重要であり、また、そのために基礎教育が、飲料水や基礎的な保健分野の支援と同様に重要であると訴えられています。その手段として民間との協調も重要視されています。ソマリアは、続く内戦など、表面的にはどうしようもない国にしか見えないかもしれませんが、一般の人びとの生活に視点を移すとソマリアにも希望があるんじゃないか、それどころか、ひょっとすると、これからユニセフなどがアフリカの他の国で支援活動をしていく「ヒント」がたくさんあるのではないかと思わせられます。

数字で見てしまうと、過去10年以上もの間、1日に約680人の5歳未満の子どもが命を失う状況は変わっていません。この状況は悪くならないにせよ、良くなりそうにもありません。小学生の数も増えているとはいえ、まだまだです。

希望はありますが、国際社会による支援がなければ、この状況から抜け出せないと思います。ちょうど今、ユニセフが過去5年間にやってきたことの内部評価を行っています。通常、評価のときには「持続可能性」を見ますが、現在のソマリアでは、残念ながら、支援活動の持続性を考えるのは、まだまだ先の話だと感じています。

***********

質疑応答

| Q: |

ソマリアに地雷はありますか? |

| A: |

あります。内戦が起こる以前は、エチオピアと戦争をしていたので、国境線にはかなりの地雷が残っています。またソ連が支援していた時に、かなりの地雷が持ちこまれたので、内戦の時にもその地雷があちこちにばらまかれました。現在、わかっているだけで、30〜40万個の地雷や不発弾があります。

今年の5月にも小学生が地雷で遊んでいて2人亡くなりました。南部の方はそれほど地雷がないといわれていますが、内戦があるたびに武装勢力が道に敷設したりしています。 |

| Q: |

無政府状態のソマリアで、国がない故の難しさはありますか? |

| A: |

あります。例えば小学校教育は、システムを作っていかなくてはなりませんが、カリキュラムを考える時には国の方針を知らなくては行けません。しかし私たちはそこまで詰めることができませんでした。本来であれば、教育基本法のようなものがあって、それを基本に作っていくはずですが、南部ではそのような話し合いができる相手もいない状態です。一方、北部では地方政府のようなものが出来つつあり、そういうところでは、通常やっているようなやりかたをとったり、地域別のアプローチを用いるようにしたりしています。しかし南部ではそれが考えられる段階ではありません。 |

| Q: |

ソマリアの中での女性の地位は? |

| A: |

女性は低い地位にあると思います。ただ、ソマリアの女性が夫のいうことをすべて聞かなくてはならない、というわけではなさそうです。例えば、長老会議に女性が出席することはありませんが、長老達は各家庭で自分の妻に会議でどのようなことを言うべきか指示を受けている、という話を聞いたことがあります。また、草の根の活動では女性が中心になっています。女性達が先頭に立って、平和運動をしていることもあります。女性の口コミネットワークも、大きな力になります。HIV/エイズ問題などで先頭になっているのは女性です。

ユニセフは毎年小学校の全数調査をしています。男女の就学率の差はそれほどありません。しかし中途退学は、女子の方が多い状況です。 |

| Q: |

水をくみに片道30キロ歩いているとは信じられない話ですが、そのような人びとに対する支援はしていますか?また「民間業者」による水の供給というやりかたでは、お金持ちしか受益者とならないのではありませんか? |

| A: |

ユニセフは優先順位の高いことから支援を始めています。しかし戦闘のひどいところには入っていけません。支援はソマリア全土ではなく、ソマリアの地域ごとに活動計画を立てて実施しており、各地の状況に柔軟に対応しています。 ユニセフは優先順位の高いことから支援を始めています。しかし戦闘のひどいところには入っていけません。支援はソマリア全土ではなく、ソマリアの地域ごとに活動計画を立てて実施しており、各地の状況に柔軟に対応しています。

ソマリアの水問題は内戦が始まったからひどくなったわけではなく、もともとあった問題です。今やっていることは、新たな水源開発ではなく、10〜20年前の戦乱の前の時代につくられた水源の修復作業が主です。特に機械式の井戸は年数が経って壊れており、それらの修復が必要です。

「民間」の仕組みの中で貧しい人達をどのように支援していくかについて、ボサソでユニセフは5ヵ所の避難民キャンプに給水場を作設置し、国内避難民に水を供給しています。それまで彼らは手押しポンプの所有者から衛生的ではない水を買わなければならなかったのですが、今は清潔な水を得ることができます。また、人口1000〜2000人の町では民間会社ではなく、住民が水管理委員会を作り、民間会社がやっていることと同じことをやっています。 |

|トップページへ|コーナートップへ戻る|先頭に戻る|

寄付方法のご案内

寄付方法のご案内

ご寄付による支援例・成果

ご寄付による支援例・成果

領収書

領収書

その他のご協力方法

その他のご協力方法

個人のみなさま

個人のみなさま

学校・園のみなさま

学校・園のみなさま

大学生ボランティア

大学生ボランティア