-

ユニセフについて

-

寄付・協力方法

寄付方法のご案内

寄付方法のご案内

ご寄付による支援例・成果

ご寄付による支援例・成果

領収書

領収書

その他のご協力方法

その他のご協力方法

-

ご協力者様ナビ

個人のみなさま

個人のみなさま

学校・園のみなさま

学校・園のみなさま

大学生ボランティア

大学生ボランティア

-

子どもの権利

-

ニュース・資料・プレスリリース

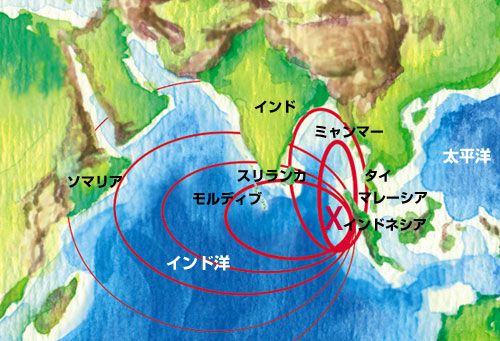

「お母さんは津波で海にさらわれました。お父さんは4年前に亡くなりました。これまでも貧しかったし、これからどうしたらいいかわかりま

せん...」耳が不自由なため、手話で話す14歳のスバ。こうした弱い立場におかれた子どもを標的に、やさしい言葉をかけ、たくみに子どもを他国へ連れ出そうとする斡旋業者がいます。スリランカではこの津波で、5000人近い子どもが両親または片方の親を失ってしまいました。

「お母さんは津波で海にさらわれました。お父さんは4年前に亡くなりました。これまでも貧しかったし、これからどうしたらいいかわかりま

せん...」耳が不自由なため、手話で話す14歳のスバ。こうした弱い立場におかれた子どもを標的に、やさしい言葉をかけ、たくみに子どもを他国へ連れ出そうとする斡旋業者がいます。スリランカではこの津波で、5000人近い子どもが両親または片方の親を失ってしまいました。 ソマリアのハフン村では津波で井戸に海水や泥が流れ込み、使えなくなってしまいました。ユニセフはただちに、ポンプで井戸から海水や泥をくみ上げる作業をスタート。

ソマリアのハフン村では津波で井戸に海水や泥が流れ込み、使えなくなってしまいました。ユニセフはただちに、ポンプで井戸から海水や泥をくみ上げる作業をスタート。 半数以上の家が全・半壊したハフン村。

半数以上の家が全・半壊したハフン村。

待ち遠しかった学校再開の日。あちこち修復され、真新しいタイルがはられた校舎に、おそろいのシャツを着た子どもたちが集まってきます。教室の壁を飾るのは、色とりどりの絵や学習教材。つらい体験をした子どもたちを元気づけようと、この日のために先生方が飾りつけました。まだ椅子も机も充分にそろっておらず、床に直接座っての開校式となりましたが、懐かしい教室、先生、友だちに囲まれて、子どもたちはとても安心したようす。津波以来ほとんど口をきかなくなってしまった子どもも、この日は笑顔を見せてくれました。この子たち全員が、津波の恐怖を乗り越えて前向きに生きていける日までーーユニセフがすることはまだたくさんあると実感した1日でした。

待ち遠しかった学校再開の日。あちこち修復され、真新しいタイルがはられた校舎に、おそろいのシャツを着た子どもたちが集まってきます。教室の壁を飾るのは、色とりどりの絵や学習教材。つらい体験をした子どもたちを元気づけようと、この日のために先生方が飾りつけました。まだ椅子も机も充分にそろっておらず、床に直接座っての開校式となりましたが、懐かしい教室、先生、友だちに囲まれて、子どもたちはとても安心したようす。津波以来ほとんど口をきかなくなってしまった子どもも、この日は笑顔を見せてくれました。この子たち全員が、津波の恐怖を乗り越えて前向きに生きていける日までーーユニセフがすることはまだたくさんあると実感した1日でした。

「みんなの願いごとがいっぱい実る木を作りましょう。」先生に促されて、自分の描いた絵をはり付ける子どもたち。これは「幸せの木」と呼ばれるトラウマ克服プログラムのひとつです。

「みんなの願いごとがいっぱい実る木を作りましょう。」先生に促されて、自分の描いた絵をはり付ける子どもたち。これは「幸せの木」と呼ばれるトラウマ克服プログラムのひとつです。 インドネシアでは急きょ20カ所に家族捜索センターを設けました。ここには毎日大勢の親が我が子を探しにやってきます。

インドネシアでは急きょ20カ所に家族捜索センターを設けました。ここには毎日大勢の親が我が子を探しにやってきます。 インドネシアのアチェでは、150人近い子どもが木の下に集まって「心を癒す青空教室」。ユニセフから届いたアクティビティキットを使って絵を描いたり、歌ったり、踊ったりで、みんなで大笑い。楽しいプログラムで一瞬だけでも津波のことが忘れられます。

インドネシアのアチェでは、150人近い子どもが木の下に集まって「心を癒す青空教室」。ユニセフから届いたアクティビティキットを使って絵を描いたり、歌ったり、踊ったりで、みんなで大笑い。楽しいプログラムで一瞬だけでも津波のことが忘れられます。