|

HOME > ニュースバックナンバー2015年 > ストーリーを読む

|

|

|

緊急支援情報

|

||||||||||||||||||||||||||||

|

日本ユニセフ協会設立60周年記念

|

|||||||||||||||||||||||||||

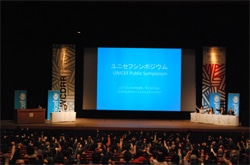

今回で3回目となる国連防災世界会議が3月14日(土)から18日(水)に宮城県仙台市で開催され、国際的な防災戦略について様々な議論がなされました。日本ユニセフ協会は、パブリックフォーラムとして、14日(土)の午後、岩手県、宮城県、福島県の3県のユニセフ協会と共催でシンポジウムを開催し、子どもの視点での復興と防災の取り組みの必要性を訴えました。

「遊び」「居場所」そして「参加」

|

|

ユニセフ事業局長エドワード・チャイバンの基調講演ではじまったシンポジウムは、心理社会的ケア、子どもの保護、冒険遊び、まちづくりの各専門家をパネリストに迎え、「遊び」「居場所」そして「参加」をテーマにディスカッションが展開されました。

「五感と身体をフルに使い右脳に直接働きかける『遊び』は、子どもに本来備わっている回復力(レジリエンス)を引き出すためにとても重要」、「身近なおとなが寄り添い、安心感やつながりを感じられる『居場所』があることで回復力はさらに強くなる」、「そのためにはおとなの心を守ることも必要」、「元気を取り戻した子どもの姿は周りのおとなも元気にし、それは地域を回復させる力にもなる」、「東日本大震災直後に子どもたちが積極的に避難所運営に関わった姿があったように、地域に関わっていきたいという子どもの思いを引き出すためにさまざまな『参加』の機会が必要」などの意見が出されました。

これを裏付けるように、岩手県や宮城県で震災を経験しながら子どもの支援に関わっている方々や大槌町の中学生も自らの体験を話してくださいました。会場に集まった約700人の参加者は、みなさんの発表に熱心に聞き入っていました。

震災の経験を未来につなげる子どもたち

|

|

シンポジウムのおわりに、福島県相馬市立飯豊小学校の6年生が、地域の防災意識を高めるために取り組んできた防災学習の取り組みを発表しました。「私たちが発信していこう。災害に強い国、日本!」という言葉で締められた発表は、力強く頼もしいものでした。

シンポジウム会場に隣接する仙台定禅寺ビルでは「ユニセフ@定禅寺ギャラリー」が設置され、震災の記憶を1000年先に伝えるため宮城県女川町の子どもたちが設置を進める「いのちの石碑」の実物大パネルや仙台市七郷小学校の6年生が考えた「未来の七郷」の模型が展示され、子どもたちが自らの言葉で、活動の報告や未来のふるさとへの想いを語りました。時折冷たい風が吹く2日間でしたが、通りがかりのたくさんの方が足をとめ、子どもたちの発表に耳を傾けていました。そしてその横には、手作りの遊び道具を積んだ「プレーカー」が登場し、小さな子どもとお年寄りが一緒に遊ぶ姿もありました。

どんな場所でもどんな時でも必要なこと

世界の自然災害の被害者の半数以上を占めるのは子どもたちです。子どもの心を守り、生きる力を育てる「遊び」「居場所」そして「参加」。これらは自然災害などで一瞬にして日常を奪われた子どもたちが日常を取り戻し、自らの回復力を引き出すために重要な鍵を握ります。またそれは、必ずしも「復興」や「防災」ということだけでなく、国や地域を問わず、どんな場所でもどんな時でも、社会を維持・発展させてゆくために、すなわちレジリエントな(Resilient=迅速でしなやかな回復力のある)社会をつくるために必要な視点ではないでしょうか。

震災からの復興を支援する取り組みとして、また、“次”への備えのための取り組みとして、日本ユニセフ協会はこれからも子どもたちのための取り組みを続けてまいります。

![]()

保健

保健

水と衛生

水と衛生 栄養

栄養 教育

教育 子どもの保護

子どもの保護