東日本大震災緊急募金 第146報

緊急・復興支援活動 1年報告会 開催報告

緊急・復興支援活動 1年レポート

震災から1年。

この1年レポートは、国内外からのご寄付をもとに、地元の人々や支援団体のみなさまと日本ユニセフ協会がどんな活動を行ってきたかをご報告します。

復興への活動はまだまだこれからではありますが、あらゆる自然災害で、もっとも困難な状況におかれてしまうのは子どもたち」というユニセフの緊急支援対応指針に則り、日本ユニセフ協会は、子どもたちへの緊急・復興支援活動を継続しています。

また、3月6日には緊急・復興支援活動 1年報告会を開催。支援活動を取りまとめてきた当協会職員からのご報告、初期段階から支援活動にあたってきた現場スタッフの生の声もお伝えし、フリージャーナリストの池上彰さんが当協会の支援現場を視察された際の映像もご覧いただきました。

その後3月11日生まれの子どもたちとそのご家族のストーリーの朗読、当協会のメッセージムービーに楽曲を提供くださったYaeさんのミニコンサートをお楽しみいただきながら、子どもたちの未来をともに考える時間を共有させていただきました。

緊急・復興支援活動 1年報告会 開催

【2012年3月7日 東京発】

あの未曾有の大災害からまもなく1年が経とうとしています。3月6日(火)、日本ユニセフ協会は、被災した子どもたちとそのご家族に寄り添い、緊急救援とその後の復興支援に取り組んできたこの1年の活動を振り返る報告会を開催しました。

******** 報告内容 抜粋 *********

【活動報告−多くの支援、協力によって実現した支援】

日本ユニセフ協会緊急支援本部 プロジェクトコーディネーター 菊川 穣

このたびの支援活動は、日本ユニセフ協会だけでは決して成し得ませんでした。募金で支えてくださったみなさまはもちろん、様々な方々から様々なレベルでの支援・協力をいただき、ここまで活動を続けることができました。

震災直後、我々は最初の救援物資としておもちゃを現地に届けました。しかし、おもちゃを緊急支援物資として送ることは、実は簡単なことではありませんでした。3月15日に被災地に入った当初、水も、食べ物も、ガソリンもないという状況の中で、おもちゃなのか、という反応が多くありました。しかし、こうした状況だからこそ、子どもたちに少しでも落ち着いた環境をとお話したところ、宮城県の教育委員会の方々が、あえておもちゃを配ろうと言ってくださいました。ところが、その言葉を受けて送ったものの、災害対策本部では救援物資とはみなされず、倉庫の奥に仕舞い込まれてしまったのです。そのとき、これまでもユニセフに支援くださっていた生協さんが、トラックを出し、物流面での支援をしてくださり、教育委員会の判断とコープさんの機動力によって、隅々の避難所までおもちゃを届けることができました。

また教育面では早く学校を再開させたいという学校、教育委員会をはじめとする学校現場の方々の強い思いと、地域組織のボランティアの方々の協力、文房具などを提供くださった企業のみなさま、そうしたみなさまの思いが通じた結果、再開の日を迎えることができました。また幼稚園・保育園の再開に関しても、再建に至るまでには土地や運営についてなど様々な問題があります。本当にこの支援が有効なのかを冷静に検討しなければならないときもあります。そういった際にも、個人の方から本当にこの保育園が必要なんだというお話をうかがう機会もあり、一人一人の方の思いに助けられた場面もありました。こうした保育園・幼稚園の再建プロジェクトは、現在も進行中で、4月から夏にかけて、恒久的な施設も含めて完成していく予定です。

子どもたちへの心理社会支援、いわゆる心のケアに関しては、たとえば臨床心理士さんと保育士さん、保健師さんがチームを組んで、避難所の母子のケアにあたったりしているのですが、そういった際には、こうした専門家の協力が大変心強いものでした。心理社会的支援で重要なのは、大人が常に子どもたちに寄り添い続けるということだと感じました。常にそこにいて、何かあれば話を聞いてあげる、必要なアドバイスをする、そうした支援を担う専門家との連携は、今後も続けていきます。

ユニセフそして日本ユニセフ協会は、子どもたちの権利が守られる社会ということをうたっています。しかし、子どもたちの権利を守るためには、守る義務を果たす存在が必要です。子どもたちの20年、30年後を保障する義務が、我々大人にはあると思います。日本ユニセフ協会は、そのために最善の努力を続けてまいりますので、これからもご支援をお願い致します。

【活動の今後について】

日本ユニセフ協会緊急支援本部 東北駐在代表 水野眞里子

子どもの保護の分野の中に、父子家庭への支援という新しい取り組みがあります。一人で子どもを育てなければならなくなったお父さんたちは、大変な状況の中にあっても、大変だと声を発することができなかったり、家事や育児をすることを恥ずかしく思っていたり、惨めだと感じてしまったりすることがあります。父子家庭への支援は、様々な方々との協力のもと、お父さんのネットワークづくりやお父さんのケアをするケアマネージャーを育てる取り組みから初めていきます。こうしたことをきっかけに、父親同士の想いや情報を共有し、父親たちに笑顔が戻れば、それは子どもたちにとっても良い影響を与えます。子どもたちにとっても大切な支援だと思います。

今後は、子どもの保護や心のケアが中心になってくると思います。そこには、当協会の地域組織が重要な役割をになってくると同時に、大学などと連携しながら、若い力を育てていきたいとも考えております。

【支援の現場から】

日本ユニセフ協会緊急支援本部 岩手フィールドマネージャー 近藤智春

日本ユニセフ協会緊急支援本部 宮城オフィス 山岸絵玲菜

埼玉県ユニセフ協会事務局長 白石英二

−震災直後の被災地の様子

- 山岸

- 「私が宮城に入ったのは、3月の28日か、29日か、という時期でした。最初に現場に入ったとき、ここは戦場なのか、と錯覚を覚えました。けれど小学校で教育長や校長先生にお会いしたときに、その方々から『私たちは前に進まなくてはならない』という言葉をうかがい、この景色にうろたえていてはいけない、何か助けることができればと思い、そのときから毎日活動してきました。」

- 近藤

- 「私が現場に入ったのは4月の中旬でした。支援のための調査や基礎づくりをしていた段階です。瓦礫の合間を走って役場や避難所や保育所を訪れて、たくさんの方に会い、お話をする日々でした。」

−海外でのユニセフの活動と東日本での支援

- 近藤

- 「これまでネパール、パキスタン、インドネシア、モルジブ、ウガンダ、などでユニセフの教育専門家として働いてきましたが、そのほとんどの国が自然災害や紛争といった状況での活動でした。緊急支援の中では、その地域の自治体との協力、連携というのがとても大切なんです。すばやく物資を届けたり子どもたちのスペースを作ったりという支援はもちろん重要ですが、それがどのように継続されるのか、地域に根付いていくのかということを考えなければなりませんでした。被災地では、様々な反応がありました。今更来て、なんだ!と怒鳴られたこともあります。けれど自治体の方々もみなさん被災され、ご家族を亡くされたりしながらも働いておられます。ですので、私たちがそこであきらめてはいけなくて、その方々に準備ができるまで待ったり、辛抱強くお話しながら進めていかなくてはなりません。根気良く、自治体と話をし、連携していくことの大切さは、海外での支援と同じであると感じました。」

−福島からの避難者への支援

- 白石

- 「3月19日に、避難所となった埼玉県のスーパーアリーナに、福島県双葉町から1200人の町民が避難してきました。それに対して炊き出し支援などを始めていましたが、本格的な活動は、双葉町民が旧騎西高校に移ってからでした。そこでは、狭いスペースにお年寄りも、子どもも一緒にいる状況だったため、“子どもにやさしい空間”や“ちっちゃな図書館”をご提案して、体育館の一角にスペースを設けることができました。子どもたちにとって少しでも楽しい時間を作ってあげられるよう、いまも運営を続けています。」

—子どもたちのこれからへの想い

- 近藤

- 「震災があったから、子どもたちが自分の将来を諦めなくてはいけなかったとか、学校に行きたかったけれど働かなければいけないとか、そういう風になるようではいけないと思うのです。子どもたちが、自分たちの可能性を求められるような環境を、復興と共に整備していかなければいけないと思います。そして、これは日本の場合でも、海外の場合でも同じですが、被災地の子どもたちに思いを馳せていただけたらと思います。」

- 山岸

- 「子どもたちはみな、体調の悪い日もあればお母さんに甘えたい日もあり、先生に遊んでほしい時もあります。でもそれができない子どもたちがいるんです。大人の顔を見て、我慢ししなければいけないと思ってしまう子どもたちがまだまだたくさんいます。子どもたちには、遊びだったり、勉強だったり、子どもが子どもらしくのびのび過ごせる時がくるよう願っていますし、みなさんにも彼らが頑張っていることを覚えていていただきたいと思います」

- 白石

- 「双葉町の方々が埼玉にこられたのは苦渋の選択でした。双葉町長の言葉です『未来ある子どもたちを、何としても放射性物質の影響から逃れさせたい。何を言われてもいい。何としても子どもたちを助けたい。子どもたちのために、私は町民全員と出てきました』双葉町のみなさんは、いまも3食お弁当で生活されています。なんとか生き延びようとされているみなさんを、最後まで支援し、皆さんが自立を果たされたときには、一緒に喜び合いたいと思います。」

|

|

|

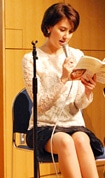

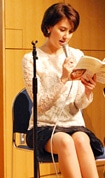

| 素敵な歌を届けてくださった歌手のYaeさん。 |

|

思いを込めて朗読してくださった政井マヤさん。 |

1年報告会は、このあと第2部として、フリーアナウンサーの政井マヤさんによる『ハッピーバースデイ3.11』から2つのストーリーの朗読、そして歌手のYaeさんによる『名も知らぬ花のように』ほか2曲のミニコンサートが行われました。

報告会の様子はこちらから »

クレジット表記のない写真全て:© 日本ユニセフ協会

寄付方法のご案内

寄付方法のご案内

ご寄付による支援例・成果

ご寄付による支援例・成果

領収書

領収書

その他のご協力方法

その他のご協力方法

個人のみなさま

個人のみなさま

学校・園のみなさま

学校・園のみなさま

大学生ボランティア

大学生ボランティア